オームの法則

$$Δφ=RI$$

\(Δφ\):2点間の電位差 \(R\):2点間の抵抗 \(I\):2点間を流れる電流

オームの法則の微分形

$${\bf j}=σ{\bf E}$$

\({\bf j}\):電流密度 \(σ\):電気伝導率 \({\bf E}\):電場

目次

オームの法則と抵抗率・電気伝導率

オームの法則

導線上の二点間の電位差を\(Δφ\)、抵抗を\(R\)、電流を\(I\)とすると、オームの法則は次の式で与えられる。この法則は、オームによって経験則的に求められたものである。

$$I=\frac{Δφ}{R}$$

抵抗率

抵抗\(R\)は、抵抗自身の長さ\(l\)に比例し、かつ断面積\(S\)に反比例する。したがって比例定数\(ρ\)を導入すると、次の式を得る。

$$R=ρ\frac{l}{S}$$

この比例定数\(ρ\)は、抵抗の長さや断面積に依存せず、抵抗を構成する物質にのみ依存する。この\(ρ\)を抵抗率と呼び、これが大きいほど電流を通しにくい物質となる。

金属の電気伝導率は\(10^{-6}\)~\(10^{-8}\)程度の大きさである。

電気伝導率

抵抗率の逆数\(ρ^{-1}\)を電気伝導率といい、\(σ\)で表す。

$$σ=\frac{1}{ρ}$$

電気伝導率\(σ\)が大きいほど、電気をよく通す。

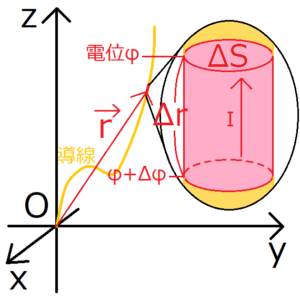

オームの法則の微分形の導出

次に、底面積が\(ΔS\)、長さが\(Δx\)の微小円筒を考える。向かい合う底面の電位差は\(Δφ\)、この円筒の全体の抵抗を\(ΔR\)とする。

電流は電位が高い場所から低い場所へ流れる。言い換えると、電流が流れる向きと電位が上がる方向は逆向きだといえる。これを考慮すると、オームの法則は次のようになる。

$$-Δφ=I_xΔR$$

また、電流密度\(j_x\)を使って電流\(I_x\)を表すと、次のようになる。

$$I_x=j_xΔS$$

これを上のオームの法則の式に代入して、

$$-Δφ=j_xΔSΔR・・・(1)$$

ところで、抵抗率の定義式に電気伝導度と円筒を適応させると、次の式を得る。

$$ΔR=\frac{1}{σ}\frac{Δx}{ΔS}$$

この式を式(1)に代入する。

$$-Δφ=j_xΔS\frac{1}{σ}\frac{Δx}{ΔS}$$

この式を\(j_x\)について解く。

$$j_x=-σ\frac{Δφ}{Δx}・・・(2)$$

これまでは電流密度\({\bf j}\)の\(x\)成分のみを考えていたが、\(y,z\)成分でも同様に議論できる。よって、式(2)を三次元に拡張すると、次の式を得る。

$${\bf j}=-σ∇φ({\bf r})$$

ここで、\({\bf E}=-∇φ\)に注意すると、

$${\bf j}=σ{\bf E}・・・(3)$$

この式がオームの法則の微分形である。

電気伝導率\(σ\)の導出

今度は電子の運動に注目してオームの法則を導くことで、電気伝導度\(σ\)を求めよう。

導体中の電子の運動方程式

導体に電流が流れているとき、電子は電流とは逆方向に流れている。電子が導体中を進んでいると、導体を構成している原子に衝突することがある。すると、その電子は減速する。この電子と原子の衝突の回数は、電子の速さ\(v\)に比例する。この衝突する確率を表すパラメータは緩和時間と呼ばれ、\(τ\)で表される。これらを踏まえると、電子の運動方程式は、電子の電荷を\(e\)、外部電場を\({\bf E}\)として次のように書ける。

$$m\frac{d{\bf v}}{dt}=e{\bf E}-\frac{m}{τ}{\bf v}$$

この方程式は、速度に比例する空気抵抗を受ける雨粒の運動方程式と同じ形である。だから、電子も十分時間が経過した後は、雨粒と同様に等速直線運動すると考えられる。

よって、電子の終端速度\({\bf v}_∞\)とは、電子が等速直線運動するときの速度、つまり電子にかかる力が釣り合っているときの速度のことを指す。今回の場合の終端速度は、電子が電場から受ける力\(e{\bf E}\)と抵抗力\(-\frac{m}{τ}{\bf v}_∞\)が釣り合うときの速度のことを指している。

$$e{\bf E}-\frac{m}{τ}{\bf v}_∞=0$$

速度\({\bf v}_∞\)について解くと、終端速度が求まる。

$${\bf v}_∞= \left( \frac{eτ}{m} \right){\bf E}$$

また、電流密度\({\bf j}\)は、電子の数\(N\)と素電荷\(e\)と電子の速度\({\bf v}\)をかけたものであった。

$${\bf j}=Ne{\bf v}$$

上式の\({\bf v}\)に終端速度\({\bf v}_∞\)を代入すれば、十分時間が経過して定常状態になったときの電流密度\({\bf j}\)が電場\({\bf E}\)の関係式として求まる。

$${\bf j}=\frac{Ne^2τ}{m}{\bf E}・・・(4)$$

電気伝導率\(σ\)の導出

式(3)と式(4)を比べると、式(4)の比例定数\(Ne^2τ/m\)は、式(3)の電気伝導率\(σ\)と対応していることがわかる。

$$σ=\frac{Ne^2τ}{m}$$

以上より、電気伝導度\(σ\)を具体的に求めることができた。

参考文献

・砂川重信(1987)『電磁気学 (物理テキストシリーズ 4)』,岩波書店.