[mathjax]

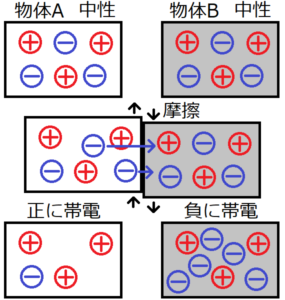

髪の毛に下敷きをこすって逆立てる遊びを小さいころにした人は多いだろう。この現象が起こる理由は、片方の物体に含まれている電荷がもう片方に移動することで、それぞれの物体が違う種類の電荷によって帯電するからである。

現在、あらゆる物質は原子で構成されていることが知られていて、その原子は原子核と電子で構成されている。原子核は正の電荷を、電子は負の電荷をもつ。電子のほうが原子核よりも質量がはるかに小さいため、負の電荷の方が、正の電荷よりも物体同士の摩擦などで移動しやすい。

帯電とは

正負の電荷を両方等しく含む2つの物体を考える。この段階では、正の電荷と負の電荷が互いに打ち消しあっているため、電気的には中性である。この物体がこすりあわされると、片方の物体からもう片方の物体へ電子が移動する。電子の移動元となった物体では電子の数は減るため正の電荷が、移動先となった物体では電子の数が増えるため負の電荷が多くなる。このように、物体内の電荷が正負どちらかの種類に偏ることを、帯電という。帯電しやすさは物質に依存し、正に帯電しやすいものと負に帯電しやすいものがある。

クーロンの法則

クーロンは実験によって、2つの電荷間に働く力は、電荷間の距離の2乗に反比例することを明らかにした。2つの電荷をそれぞれ\(q_1,q_2\)、比例定数を\(k\)とおくと、その力\(F\)は次のように書ける。

$$F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$$

通常、比例定数\(k\)は次のようにおく。

$$k≡\frac{1}{4πε_0}$$

\(ε_0\)は真空中の誘電率である。

$$F=\frac{1}{4πε_0}\frac{q_1q_2}{r^2}・・・(1)$$

この力\(F\)をクーロン力という。

実はクーロンがこの法則を見つける前に、キャベンディシュという人が先にこの法則を見つけていた。ところがキャベンディシュは発見した法則を公にしなかったため、最初に公に向けて発表したクーロンの名前が法則の名前に使われた。

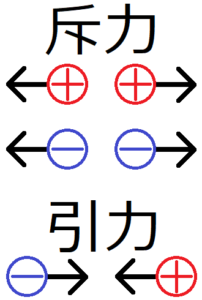

力\(F\)の符号と斥力・引力

実験事実より、2つの電荷が両方とも正または両方とも負の場合は斥力(電荷が遠ざかるような力)、どちらかが正でどちらかが負である場合は引力(電荷が近づこうとするような力)が働く。つまり斥力が働くときは、2つの電荷の積\(q_1×q_2\)は必ず正になり、引力が働くときには必ず負になる(正×正=正,負×負=正,正×負=負)。誘電率\(ε_0\)と距離\(r\)のどちらも正だから、力\(F\)と電荷の積\(q_1q_2\)の符号は同じになる。

まとめると、\(F\)は正ならば斥力、負ならば引力を表す。

まとめ

・電荷を持つ粒子の正体から、帯電するとはどういうことか考えた。

・クーロン力は、電荷をもつ2つの粒子間に働く力のことであり、その大きさは距離の2乗に反比例する。

参考文献

・伊東敏雄(2008)『朝倉物理学選書2 電磁気学』,朝倉書店.

・砂川重信(1987)『物理テキストシリーズ4 電磁気学』,岩波書店.

・砂川重信(1988)『電磁気学 ―初めて学ぶ人のために―』,培風館.