[mathjax]

量子力学が提唱されるはるか昔に、アンペールは、古典的な視点から磁化を説明した。それによると、磁化は分子電流によって発生するものとされている。ところが量子力学誕生後、磁化は電子のスピン(自転)などによるものであることが分かってきた。この記事では、磁化を古典的・量子的の両方の視点から見てみる。

古典的な視点から見た磁化とは

小学校の電磁コイルの実験を覚えているだろうか。コイルの中に鉄心を入れて電流を流すと、入れなかったときよりも多くのねじをくっつけられたはずだ。この実験から、鉄心を入れると、コイル内の磁束密度が増えることがわかる。

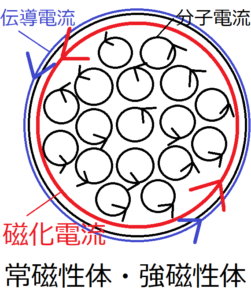

アンペールはこの理由を、古典的には、図のように鉄の内部に分子電流が環状に流れると考えることによって説明した。原子核の周りを、黒い矢印の方向に電子がまわっているのである。

上図を見ればわかるように、分子電流は、導体の表面以外では互いに打ち消しあってしまう。そして導体表面に残った分子電流を、磁化電流という。この磁化電流とコイルを流れる伝導電流は同じ方向に流れるので、当然それらがつくる磁束も同じ方向に向くことになる。これが、鉄心を入れると磁束密度も大きくなる理由である。

磁化電流が流れる性質を磁化といい、この性質をもつ物体を磁性体という。

磁化電流と伝導電流が同じ向きになる磁性体を常磁性体、ニッケルのように常磁性体よりも磁化電流が極端に強いものを強磁性体、磁化電流と伝導電流が逆向きになる磁性体を反磁性体という。上図でいうと、伝導電流が左回りの場合、コイル内の物体が常磁性体・強磁性体ならば、分子電流と磁化電流も左回りとなる。ところが反磁性体の場合は、分子電流と磁化電流は右回りになる。

量子力学的な視点から見た磁化とは

磁化という現象を古典的な視点から迫っていくのには限界がある。なぜならば、古典的に考えると、磁気モーメントが発生しないからだ。実際には存在しない磁荷があるものと仮定して無理やり磁気モーメントを定義する方法もないことにはないが、これでは現実世界で起こっている物理からは離れてしまう。

量子力学的にみると、自由原子の磁気モーメントが発生する原因は3つ存在する。

1.電子に与えられたスピン(自転)

2.原子核の周りを回っている電子の軌道角運動量

3.印加された磁場によって誘起された軌道モーメントの変化

磁化に対して、1,2番目は常磁性、3番目は反磁性を付与する。

磁化\(M\)は単位体積あたりの磁化モーメントで定義される。そして磁化率\(χ\)は次のように定義される。

$$χ=\frac{μ_0M}{B} \ (SI単位系)$$

$$χ=\frac{M}{B} \ (CGS単位系)$$

この磁化率\(χ\)が正ならば常磁性体、負ならば反磁性体である。

まとめ

古典的・量子力学的の2つの側面から、常磁性体と反磁性体について考えた。

参考文献

・Charles Kittel(1998)『キッテル固体物理学入門下』,宇野良清・津屋昇・森田章・山下次郎訳, 丸善株式会社.

・砂川重信(1987)『物理テキストシリーズ4 電磁気学』,岩波書店.